每次能遇到好樣的人都覺得很興奮,也才覺得人生真是有味。

接受朋友的邀約,到馬太鞍拜訪一些從事文史工作的人,包括馬太鞍古屋的楊正治先生和和溼地生態解說的拉藍‧吾那克。和楊先生沒有多談,他得去參加太巴塱國小舉辦的原住民運動會。而拉藍,我們則在工作室附近的殺山豬現場找到他。拉藍以傳統的巴拉告Palakau的生態捕魚方式、木雕、阿美歌舞,做為其部落特色,經營觀光的一個主軸,許多當地的阿美族人都在他經營的歌舞團底下工作。

很可惜的是,苛刻的我,心中總有個理想的原型,一個自我實現者的原型,但他們壓縮不到這個模型裏頭去。

倒是接下來回到太巴塱部落,我試著找到前次迷路遇見的美麗的地方,結果,又迷路了一次。後來,才知道這個地方的阿美族名就叫kamoraw,迷路。這是一個即將成立的社區營造協會基地,有著一種不張狂,清新隱性的美感。今天正好遇到Namoh,是工作室的靈魂人物。他自玉山神學院畢業之後,由於思考東部地區未來經濟發展的前景,因此到了日本學習無毒農業、家畜畜養,這約是十年前的時候,這時的台灣還沒有有機農業的概念,因此在執行的過程倍感艱辛。後來,便嘗試著轉型成為現在的型態。

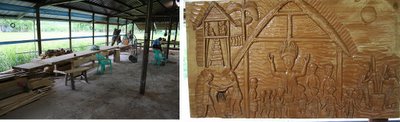

這裏的木構房屋,全是手工自己建造出來的,所有的木材、強化玻璃、椅子、桌子,皆是廢棄材料的再生利用,裏頭有電腦教室,教導老人家使用電腦,以記錄自己的故事。還陳列有木雕班的作品,我試著詢問木雕創作在這個工作室裏的意義,Namoh表示,其實用意是相同的,都是以文化教育為基礎,教導老人家創作木雕,刻自己的故事,也在創作的過程中,回顧自己的歷史。Namoh說著理想的同時,我正坐在一個大窗的前面,忍不住遠方綠色大山的吸引,偶爾失神。

Namoh又提到,這個工作室附近的土地,其實是他和人家交換來的,他希望以環境改造為開始,經營一個美好的環境,提供文化教育累積的場所,並期望產業發展為其附加的價值。至於回顧之前幾年前東華族群所曾進駐太巴塱的社區營造工作,他表示,很可惜的,這個社造工作,錯失了傳統上幾個很有價值意義的點來做經營,例如路名、古井、年齡階級掌管的池塘(祠堂??),如果能以這幾點做為強化,應該更能達到社造的目的。因此我歸納的想法是,理解當地文化,挖掘當地的記憶,應是社區營造的重點,很重要的是不要離開部落的感覺。

未來也將成立影像文史工作室,事實上,已經有一對布農族的夫妻從八月底開始紀錄、整理相關的工作,不過,這是另外的事了,這也是非常有趣有意義的事,往後有機會再談。